和黄医药:中国创新药的全球远征——呋喹替尼的出海路径与启示

发布日期(2025-09-05)

9月10日-14日,上海城市形象展区将以“贸易汇聚世界 数字链接未来”为主题,亮相2025年中国国际服务贸易交易会。展区聚焦数字贸易,重点展示上海“十四五”以来在该领域的创新成果,展现上海在国家战略引领下,积极对接国际高标准经贸规则、全面提升数字贸易发展能级、构建开放共赢的数字贸易国际生态的实践与智慧。下面,让我们探营上海城市形象展区的数字贸易企业。

和黄医药:中国创新药的全球远征——呋喹替尼的出海路径与启示

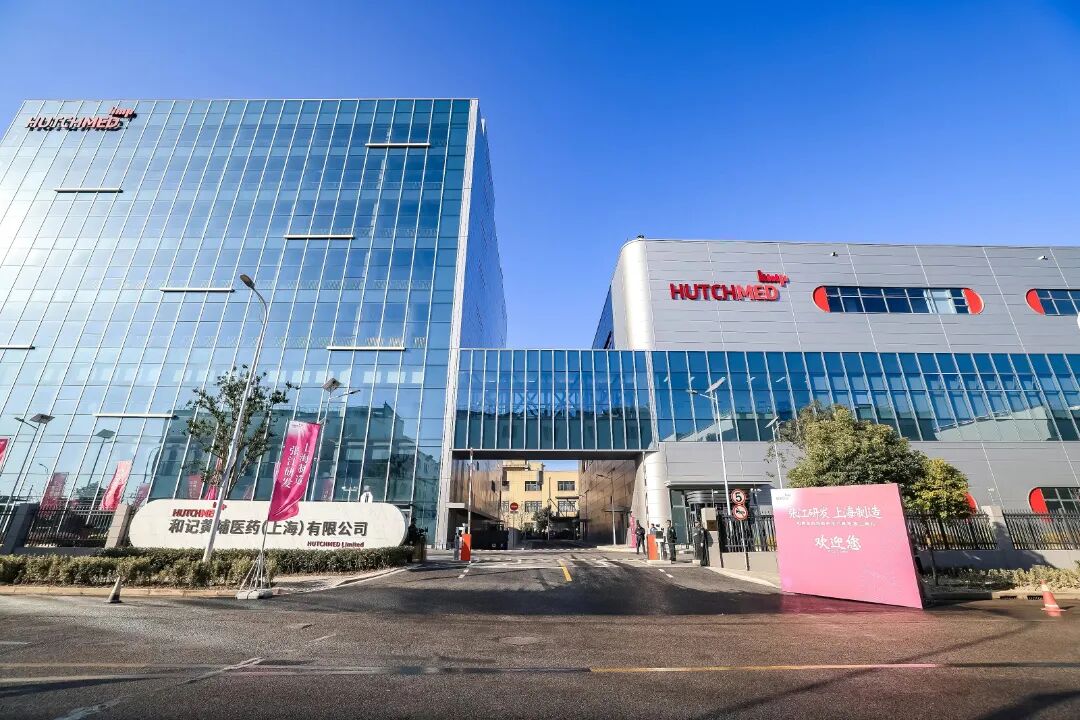

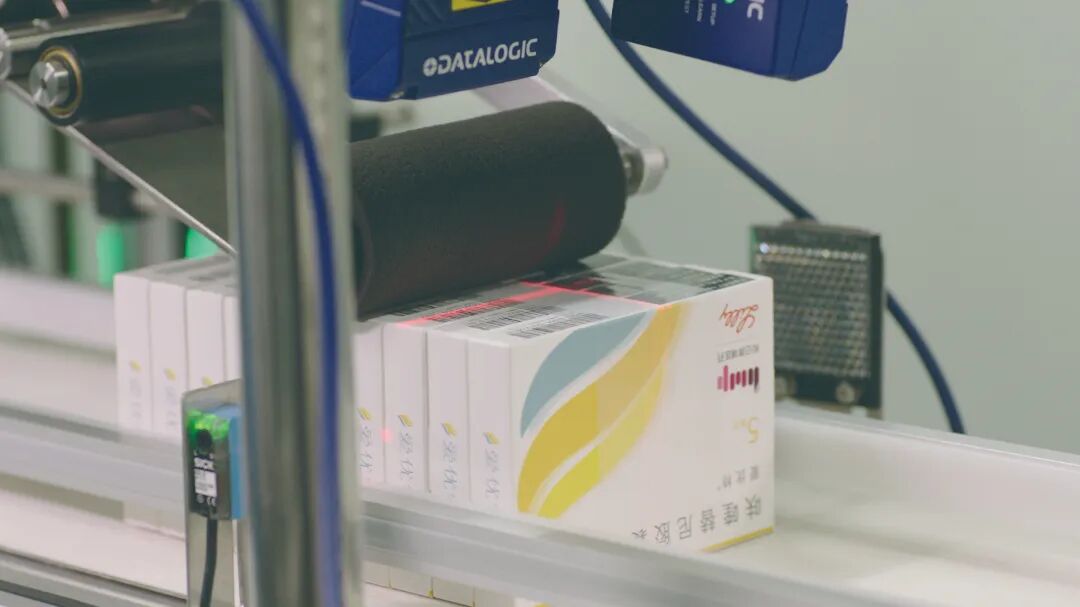

一颗小小的胶囊,它诞生于上海张江的实验室,跨越重洋,最终进入美国、欧洲、日本等全球主要市场,并被写入世界权威治疗指南。这颗胶囊,就是由和黄医药自主研发的抗癌药物呋喹替尼。它的远征,不仅是药物自身的成功,更折射出中国创新药产业在全球化浪潮中的一次关键跃升。

在本届中国国际服务贸易交易会(服贸会)上,呋喹替尼的故事成为一个生动的缩影,展示了中国生物医药企业如何通过精准的战略选择、对国际标准的坚守以及与产业生态的深度融合,将“中国智造”的成果转化为服务全球患者的现实价值。

它不再仅仅是一个鼓舞人心的个案,而是为后来者提供了一份可供借鉴、可被复制的全球化实践蓝图。

战略的抉择:“借船出海”的互补与协同“对于创新药,其实大家都向往着出海。但关键在于,如何能够找到一个合适的路径。”和黄医药执行副总裁(运营负责人)崔昳昤女士在接受采访时,道破了中国创新药企面临的核心命题。自主出海、联合出海,还是借船出海,这三种模式,考验着每一家企业的战略定力与资源禀赋。

和黄医药的选择是借船出海。崔昳昤表示,出海之路充满未知与挑战。“就像我们进入到一个陌生的国家,你对它的产品上市需求、监管标准、特别是复杂的保险体系,都不了解。这种‘陌生感’是最大的障碍。”

在充分评估了自身在海外商业化布局与团队建设上的差距后,和黄医药没有选择单打独斗的“沙发团队”模式,而是非常果断地选择与武田制药进行合作。据了解,呋喹替尼是一款针对晚期结直肠癌的靶向药,而武田制药在全球消化道领域的商业化网络根深蒂固,其产品线与呋喹替尼能够形成极佳的互补与协同效应,无异于一次“强强联手”。

这次握手带来了震撼业界的成果:一项总金额超11亿美元的战略合作,其中4亿美元的首付款,一举刷新了当时中国小分子创新药出海的首付金额纪录。据和黄医药2024年中报披露,仅上半年,呋喹替尼的海外销售额就达到了1.62亿美元,同比增长25%,其表现甚至优于国内市场。

如今,这款源自上海张江的创新药,已在全球超过30个国家和地区获得批准,从美国获批到开出首张处方仅用48小时,一周内即被纳入全球权威的NCCN治疗指南(美国国家综合癌症网络发布的肿瘤学系列临床实践指南),真正实现了“中国好药,服务全球”。

标准的坚守:把握各国市场的差异化要求

如果说“借船出海”是战术上的智慧,那么,从项目启动之初就根植于企业血脉的“全球化DNA”,则是其成功的战略基石。

“做创新药如果不出海,市场是有局限性的,未来的盈利可能性也相对要小。所以如果准备出海,一定是在前期布局。”崔昳昤用一个生动的比喻阐释了这一理念:“这就像我们全运会的标准和奥运会的标准。如果你等到在中国已经上市,相当于全运会已经比完了,再去用奥运会的标准来要求,很多已经成型的东西就很难再去改变。”

这种“全球化思维”贯穿于呋喹替尼研发的全过程。早在十多年前项目启动时,团队的目标就不仅仅是中国市场,而是全球标杆市场,这意味着,从化合物专利的全球布局,到临床方案的设计,都必须严格对标国际最高标准。

为此,和黄医药在美国、中国香港、瑞士等地布局了海外临床注册团队、国际研发中心以及海外合作生产线,在全球范围内开展国际多中心临床试验,确保其临床数据能够获得全球各国监管机构的共同认可。

这种对国际标准的极致追求,最终赢得了最严苛的检验。在呋喹替尼在美国申请上市期间,美国食品药品监督管理局(FDA)对其生产基地进行了现场核查。崔昳昤回忆道:“我们是零缺陷通过。那位FDA官员说,在他的职业生涯当中,也是第一次遇见这样的情况。”两年后,FDA的复查再次顺利通过。这不仅是对和黄医药质量管理体系的最高褒奖,更是“中国智造”在尖端生物医药领域赢得全球信赖的里程碑事件。

这种“于细微处见真章”的全球运营能力与质量管理体系,还体现在对各国市场差异化的精准把握上。崔昳昤举例说,在与武田合作进入日本市场时,对方告知日本对药品色素有特殊要求,因此和黄医药特供了不同颜色的胶囊壳;进入巴西、新加坡等热带国家,则需提前完成在30(±2)摄氏度、75%湿度条件下的药物稳定性实验;而要进入伊斯兰国家,连药品的猪源性物料都需要提供清真认证。

这些看似琐碎的细节,恰恰构成了全球化运营的坚固壁垒,也彰显了和黄医药深耕全球市场的专业与严谨。

生态的赋能:从张江研发到长三角联动

和黄医药诞生于张江,离不开其身后的沃土——以上海为核心的长三角生物医药产业生态圈。

“上海本身就是一个国际化的都市,这个高地一定是要立足于国际化、全球化去考虑的。”崔昳昤认为,上海作为全国三分之一创新药的诞生地,拥有顶尖的科研院所、临床机构、金融支持以及与国际接轨的监管服务体系。

更重要的是,和黄医药的发展,也在成为长三角产业链协同创新的典范。据了解,在研发和生产过程中,和黄医药与合全药业、凯莱英等国内顶尖的CRO(合同研究组织)、CMO(合同生产组织)企业紧密合作。其位于苏州的生产基地,正是长三角一体化联动的生动案例。从原料供应到临床研究,再到生产制造,一条高效协同的创新链条,为呋喹替尼的诞生和全球化供给了强大的动能。

同时,政策的精准滴灌也为企业发展注入了强心剂。崔昳昤提到了企业发展的“三只眼睛”理论:看自己、看市场、看政策。近年来,从国家到上海地方,一系列鼓励创新、支持全链条发展的政策密集出台,特别是上海在加速创新药进院“最后一公里”等方面的突破,为企业在国内市场建立稳固的“根据地”提供了坚实保障。

正是因为呋喹替尼在国内市场首先验证了其临床价值和商业成功,才让和黄医药在与跨国巨头进行谈判时,拥有了更足的底气和更高的筹码。

未来的蓝图:从破冰者到领航者

出海不是终点,而是一个全新的起点。在本届服贸会上,大家看到的不仅是呋喹替尼,更是和黄医药面向未来的蓝图。

手握超过13.6亿美金的充裕现金流,和黄医药的未来战略围绕三条主线展开。首先是做深存量。对呋喹替尼等已上市产品,将持续开发新适应症,并与其他药物(如与阿斯利康的奥西替尼联用)进行联合用药研究,最大化其临床价值,从“小分子”向“大品种”迈进。

与此同时,和黄医药也在积极拓展增量,向更前沿的领域发起冲击。依托公司在靶向药领域的深厚积累,和黄医药正全力打造其全新的ATTC(抗体靶向偶联)技术平台。这被视为公司在战略层面向更前沿领域的扩充和转型。目前,该平台的首个创新品种已计划进入全球多中心临床试验,有望在新的赛道上实现腾飞。

最后,和黄医药也希望利用其成功出海的经验和雄厚资本,在中国寻觅更多优秀的合作伙伴与产品。“我们已经有了出海的经验,说不定也可以把这些产品带到国外去,”崔昳昤说。和黄医药不仅要自己“出海”,更希望利用其成功经验,扮演“领航者”的角色,带动更多“中国好药”走向世界,形成中国创新药企“组团出海”的磅礴之势。

从上海张江的一间实验室,到全球三十多个国家和地区的药房,呋喹替尼的远征之路,是中国生物医药产业厚积薄发的缩影。在服贸会这个全球服务的“世界会客厅”,和黄医药的故事告诉世界:安全、有效、可及的中国创新药,正以前所未有的速度和深度,融入全球医疗健康体系,为构建人类卫生健康共同体,贡献着不可或缺的中国智慧与力量。

来源:上海市商务委员会