“沪青优品”新标准:精准匹配上海渠道,打造青海特色品牌

发布日期(2025-07-01)

江河同源润千里,沪青携手绘宏图。为深入学习贯彻习近平总书记在青海考察时提出“四地”建设战略定位的重要指示,为深化青沪两地党政代表团互访考察成果转化,青沪两地商务部门联合上海援青联络组,将农副产品对接范围由青海果洛州拓展至全省,系统放大上海援青资源效能,充分发挥上海消费帮扶联盟在渠道端和产业端的组织协调功能,推动两地农产品产业链与流通链深度对接,助力青海农产品完善“商品化”转化路径,增强内生发展动能,持续推进“沪青优品”品牌建设。6月24日至29日,由青海省商务厅主办,海西州商务局、果洛州工信商务局协办,上海市援青干部联络组支持,上海消费帮扶联盟承办的“外贸优品市州行”、东西部协作“沪青优品”品牌化研讨会暨第二届上海援青商品化与品牌化系列活动在青海省成功举办。活动期间,联盟组建了由高校后勤系统专家、华润Ole'、大润发、本来生活等上海主要市场渠道代表构成的专业讲师团,在“青洽会”期间开展青海全省农畜产品优品资源的一站式调研对接工作,实地考察西宁市、海南州、海东市及海西州等地的牦牛、冷凉蔬菜、三文鱼、枸杞、藜麦特色产业。6月28日,商品化与品牌化专题研讨会在海西州格尔木市会议中心顺利召开,果洛州工业商务和信息化局、海北州商务局、果洛州玛多县、甘德县、班玛县、玛沁县和久治县发改和工信商务局远程线上参会。

青海臻品精准对接上海市场:牦牛、冷水鱼、枸杞产业升级破局

为精准提升青海省当地特色产业能力,充分发挥上海大市场大流通大平台的特点,经与省商务厅商量确定,在25日青洽会开幕式当天,充分利用青洽会一站式资源优势面上调研全省业务,其余时间实地走访西宁市、海南州、海东市和海西州等地的重点产业。

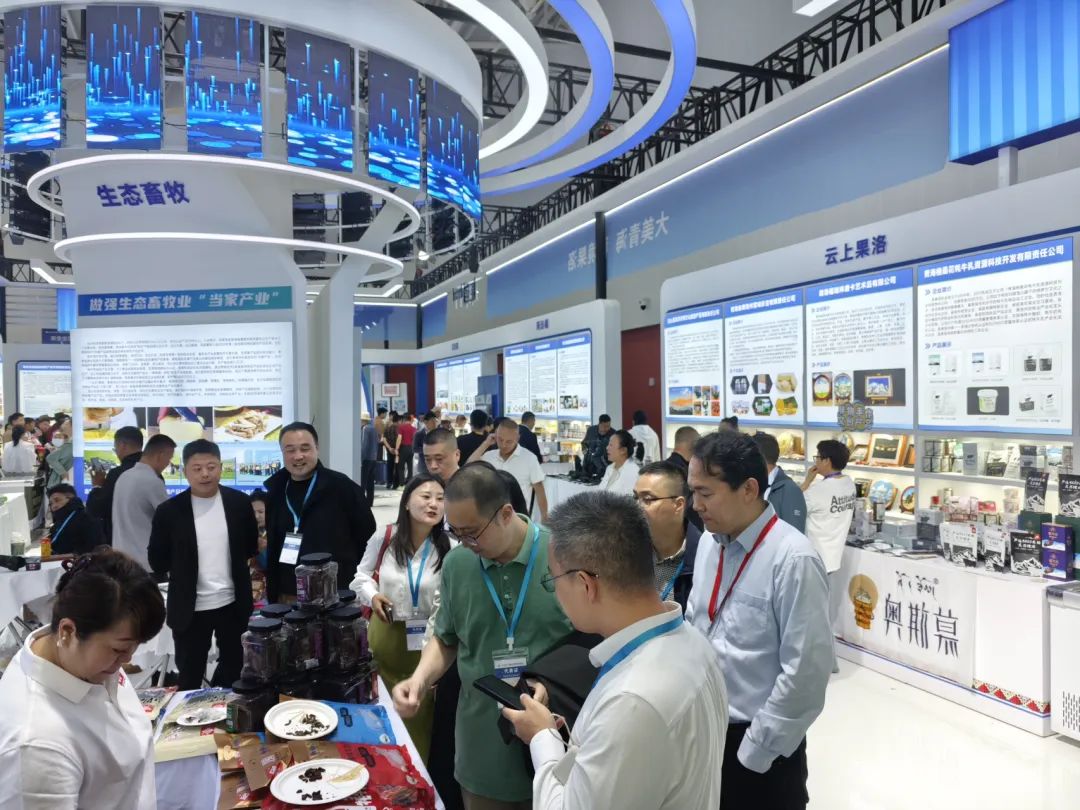

25日青洽会开幕式当天,青海绿色有机农畜产品输出地展区以“生态青海·绿色优品”为主题,重点呈现五大特色产品:欧盟认证的有机牦牛肉制品、地理标志产品祁连藏羊、出口级龙羊峡三文鱼、高原冷凉蔬菜和柴达木有机枸杞,全面展现青海打造绿色有机农畜产品输出地的阶段性成果。依托青藏高原高海拔的纯净生态环境,青海农畜产品已形成独特品质优势。其中,冷水三文鱼成为国内首个获准出口欧洲的鲑鳟鱼产品,柴达木枸杞作为中国首批欧盟保护地理标志农产品,品牌价值突破90亿元。值得注意的是,本届青洽会特别设置了外贸优品中华行展示区,共有17家青海优质外贸企业参展,展示了一批具有国际竞争力的青海特色产品。推动内外贸一体化改革,开展外贸优品中华行系列活动是青海省委、省政府和商务部今年的重点工作之一,旨在打通国内国际双循环,提升青海外贸产品的品牌影响力和市场占有率。此外,展区还设置了青海省供销合作社联合社专区,精选50余家企业的130余种特色产品,从民族手工艺品到青稞饼干、枸杞沙棘原浆,全方位展示青海农牧产品多样性。这些产品不仅是高原生态的馈赠,更是青海推进乡村振兴、促进农牧民增收的重要载体。调研团表示,将充分发挥上海市场渠道优势,搭建产销对接平台,助力更多青海优质特产走进上海千家万户,实现互利共赢的区域协作新格局。

在整体了解了青海省产业的情况后,调研团对省内特色产业进行更为深入的实地走访调研:

在西宁市城中区,调研团队走访了当地的牦牛养殖和加工企业。这里的牦牛产业有着得天独厚的优势——纯净高原环境下的天然放牧,使牦牛肉富含高蛋白、低脂肪、高不饱和脂肪酸,正是当下上海市场追求健康生活方式和健身人群梦寐以求的优质蛋白来源。“我们的牦牛肉品质确实好,但要打入上海市场却犯了难。”一位当地企业负责人忧心忡忡地在座谈会上说道。“牦牛肉肌肉纤维太粗,上海消费者不喜欢肉质硬的牛肉,不容易被接受,而我们单打独斗,营销成本又太高”。然而,面对企业的困惑,大润发任职25年的牛羊肉资深采购经理张庆楠却给出了市场导向的精准分析:“上海消费者对健康、绿色、有机食品的需求正在快速增长。相比进口牛肉如澳洲、巴西,或国内知名品牌如科尔沁,青海牦牛肉最大的问题不是肉质硬,而是缺乏统一的区域公共品牌推广,导致上海消费者对其‘高原有机’特色认知不足。” “我们会提供具体的市场策略,帮助你们对准上海市场的消费需求,精准定位产品。”调研团一致认为,上海健康饮食市场正在寻找像牦牛肉这样的特色优质产品,需要搭建好产销对接的桥梁,让青海的特色产业充分对接上海的大市场。

调研团站在海东市一片广袤的蔬菜基地前,映入眼帘的是一望无际的绿色海洋。一颗颗罗马生菜、羽衣甘蓝和其他绿叶菜在高原特有的强光照射下生长得格外饱满。“这就是高原冷凉蔬菜的奇妙之处,”当地的企业负责人指着眼前的蔬菜基地介绍道,“昼夜温差大,光照充足,病虫害少,让蔬菜口感更脆嫩,品质更高。” 数据显示,海东市冷凉蔬菜产业已形成令人瞩目的规模——种植面积达2万公顷以上,占全省的47.3%;年产量70万吨,占全省的45.6%。工作人员正在对刚采摘的蔬菜进行分拣包装,一旁的冷链物流车已准备将这批新鲜蔬菜送往全国各地。基地负责人自豪地介绍:“现在我们的产品不仅销往北京、上海、粤港澳大湾区,还出口到东南亚、俄罗斯等国家。”华润万家生鲜总经理李雪峰细细品尝着刚采摘的高原蔬菜,眼前一亮: “虽然上海市场的冷凉蔬菜主要来自云南、甘肃,但青海这种品质完全符合我们精品超市的‘优质优价’定位。不过要想在上海高端市场脱颖而出,还需要解决品牌影响力问题——与山东寿光等成熟产区相比,上海消费者对海东冷凉蔬菜的‘高原有机’特色了解太少。如果能把青海高原蔬菜的故事讲给消费者听,打造有辨识度的区域品牌,我相信它会成为上海精品超市的‘明星商品’,让更多追求健康生活的上海市民爱上这份来自高原的清新与营养。”高校后勤党委副书记陈宾辉也表示:海东冷凉蔬菜是典型的“夏秋菜”,在9月和10月期间,可以很好补充上海高校对高品质蔬菜的供应需求。

在考察海南州冷水鱼产业时,本来生活集团副总裁钱祯澍对这一产业的规模和潜力给予了高度评价。“海南州建成了全国最大的高原冷水鱼网箱养殖基地,这里得天独厚的自然条件令人印象深刻!”钱祯澍表示,海拔2600米的纯净环境,常年12℃的冰川融水,383平方公里的优质水域,为冷水鱼提供了得天独厚的生长环境。当得知2024年青海冷水鱼出口额突破3亿元,同比增长近10倍,占全国同类产品出口的90%,且在2025年一季度空运出口量环比暴涨400%,成为“中国制造”在高端水产领域的一张新名片时,钱祯澍赞叹不已:“这么好的原料,除了以冰鲜和冻品形式销售外,还可以通过深加工、品牌打造等方式进一步提升产品附加值,拓展更广阔的市场空间。”大润发冰鲜鱼采购经理夏春记补充道:“这种优质鱼的价值远不止于此,它的鱼油富含Omega-3,鱼皮含有优质胶原蛋白,而鱼子更是珍贵的食材。如果能延伸产业链,同时降低流通损耗,当地冷水鱼产业完全可以从单纯的养殖转型为全产业链的高端食品产业。”调研团一致认为:在上海,越来越多的消费者愿意为健康、优质的食材买单,特别是那些有故事、有追溯、有价值的产品。青海高原冷水鱼不仅仅是一种食材,更承载着高原的纯净与珍贵。

在柴达木盆地广袤的戈壁滩上,一排排整齐的枸杞灌木在烈日下闪烁着生命的光芒。调研团走进这片中国最大的有机枸杞基地,亲眼见证了海西州枸杞产业的惊人规模——2.88万公顷的种植面积,年产干果9.7万吨,枸杞鲜果线下销售量达641吨,全产业链产值高达150亿元。然而,调研过程中一个尴尬的现实浮出水面——当地一位枸杞种植大户无奈地指着手机上一款标着其他省份的枸杞高端产品说:“这其实是我们这里的有机枸杞,但最终却挂上了别人的牌子卖出高价。”“海西州的优质枸杞大量被宁夏、河南的收购商收购后贴牌销售,本地企业缺乏定价权,品牌溢价严重流失。”调研团成员分析道,“这就像是一位能工巧匠只能为他人代工,却无法签上自己的名字。” 面对这一困境,调研团提出了“市场导向”的创新思路:“我们不能只关注如何种好枸杞,更要思考如何卖好枸杞。”联盟王华理事长建议,“应该先研究上海消费市场的需求特点,再有针对性地进行产品研发和品牌塑造。”

此次调研行程结束后,调研团的渠道代表纷纷表示收获颇丰。“以前我们想要寻找新的优质产地和产品,需要耗费大量时间和资源进行市场调研、对接洽谈,效率低下且成本高昂。 多亏有了联盟这个桥梁,通过其完善的组织协调机制,我们不仅节省了大量寻源成本,还能直接接触到经过初步筛选的优质产地和产品。”下一步调研团将根据此次调研情况,形成一份调研报告和问题清单给到当地政府,以市场指导生产,精准施策,发展青海特色产业。

渠道专家“把脉开方”:从商品化到品牌化的上海经验

为帮助青海特色产业更好融入上海市场,本次研讨会特别邀请了各市场渠道代表同青海相关政府部门与企业共同研讨,覆盖了线上与线下、精品超市与大卖场、团餐供应与终端渠道等多种不同类型,通过实践与理论相结合,为当地企业带来关于上海市场的深度分析和消费协作实践案例分析。

上海消费帮扶联盟理事长王华分享了市场化模型和品牌化模型,分析了教育成本、真实需求与产业主体协同关系及品牌传播各维度要素,解决了如何系统提升产品市场竞争力、构建完整品牌价值体系的问题。

本来生活集团副总裁钱祯澍分享了农产品品牌化方法论与案例,作为中国生鲜食品品牌化的开创者与领导者,通过丰富的实践案例和行业洞察,分享了农产品品牌化的成功经验,分析了当前农业领域的核心趋势,并重点解决了农产品价值提升、品牌化路径以及产业扶贫等关键问题。

本来生活以褚橙、盐池滩羊、一米八大黄鱼等典型案例,展示了如何通过“品质+品牌”双轮驱动,将传统农产品升级为高附加值品牌。例如,褚橙通过励志IP营销和持续12年的品牌塑造,不仅让中国橙子身价倍增,更成为农产品品牌化的标杆;盐池滩羊肉则通过全周期品牌规划、冷链物流优化及企业客户精准触达,成功打开全国市场;而一米八大黄鱼则借助会销、品鉴体验和KOL种草,迅速占领消费者心智,成为高端水产的代表。

本来生活指出,当前农产品行业呈现消费两极分化、国产品质提升、产地端服务升级等趋势。例如,云南蓝莓、抚仙湖樱桃等国产水果已超越进口品种,但低价竞争和供需波动也带来挑战。此外,科技赋能、新品种涌现及供应链优化正推动行业向标准化、品牌化发展。

本来生活通过打造区域公用品牌,整合产业链资源,助力贫困地区农产品市场化。例如,滑县金银花通过品牌升级和电商赋能,带动2000户农户增收;若尔盖县则通过标准化商品开发和品牌定位,推动“土特产”走向全国市场。这些实践不仅提升了农产品价值,更实现了“让良心农人得到良心回报”的使命,推动中国农业向高质量发展迈进。

大润发牛羊肉资深采购经理张庆楠分享了牛肉、水产市场趋势,分析了国内牛肉和水产的消费需求与行业变化,解决了如何优化采购策略、提升商品竞争力以满足消费者需求的问题。在水产领域,他提到随着海捕资源减少和养殖业扩张,供应链正从传统批发模式转向全渠道短链布局,同时消费者对鲜品和深加工产品的需求激增,这要求采购端强化源头直采能力,确保商品可追溯性与品质稳定性。以牛肉市场为例,他特别指出家庭消费(尤其是有孩家庭)和中老年群体正推动健康高蛋白产品的增长,而年轻客群则偏好牛排、牛肉卷等便捷品类,这种多元化需求促使大润发采取差异化采购策略——冰鲜牛肉采用“当日鲜切”模式直连澳洲和国产优质牛源,冷冻包装则通过工厂直供降低成本。针对线上渗透率提升的趋势,他提出采购需与营销协同,参考盒马鲜切肉铺和山姆谷饲牛肉的成功案例,通过试吃、场景化促销等方式强化体验。数据显示,国内牛肉消费量四年连破千万吨,人均消费量十年增长78%,但仍有巨大潜力,因此采购团队需持续优化供应商管理,平衡品质与性价比,例如通过销售数据分析动态调整库存,并针对火锅、烧烤等场景开发切片、丸类等细分商品,最终实现“以愈来愈低的价格满足愈来愈多顾客的健康需求”。

上海高校后勤服务股份有限公司党委副书记陈宾辉分享了高校后勤在消费帮扶领域的采购模式和标准要求,分析了青海农产品企业面临的市场准入、物流配送、品控管理等核心难题,解决了如何通过农校对接机制帮助供方企业突破销售渠道瓶颈、建立稳定订单关系、提升产品标准化水平的供需对接问题。以青海果洛州帮扶项目为例,当地特色农产品曾面临三大核心难题:分散农户的牦牛肉分割标准不一导致品控困难,高原运输成本高造成物流时效难以匹配高校应急需求,以及传统销售渠道无法消化集中上市的土豆等季节性农产品。针对这些痛点,公司建立了“政府搭台+高校组团+企业运作”的农校对接模式——首先联合上海市教委组织15所高校后勤负责人赴青海实地考察,与当地政府签订产销协议锁定120万元订单;随后通过配货管理中心的标准化体系,将牦牛肉按高校食堂需求统一分割为5吨规格化冻品,土豆采用30吨批次化采购来平抑价格波动;同时依托覆盖全国的冷链物流网络,创新“西宁集货+上海分拨”的干线运输方案,使配送时效从7天压缩至72小时。为提升产品适销性,公司还指导当地企业开发符合上海师生口味的水饺、粉条等深加工品,并通过教育超市直播带货实现10万元销售额,最终形成“基地直采—标准定制—稳定订单—品牌培育”的闭环。2024年数据显示,该模式已推广至新疆、云南等10个帮扶地区,全年实现713.68万元销售额,既保障了高校食材供应稳定性,又为脱贫地区构建起可持续的产业造血机制。

华润集团华润万家有限公司生鲜总经理李雪峰分享了农产品品牌化与商品化提升策略及案例,分析了当前农产品市场竞争格局与消费升级趋势,解决了如何通过标准化分级、差异化包装和精准营销提升农产品附加值和市场竞争力的核心问题。他以华润万家从传统大卖场到精品超市的转型实践为例,阐述了如何通过精准市场分层和差异化运营提升农产品附加值。在分析当前生鲜自有品牌市场时,李雪峰指出头部企业已通过供应链优化和数字化管理建立起显著优势,但本土超市仍有巨大发展空间。他以三文鱼品类为例,详细解读了进口依赖与国产替代的博弈态势,强调消费场景细分和包装创新对零售渗透的关键作用。在采卖双方需求平衡方面,李雪峰提出了“70:30风险管控原则”和“动态供应链协作模式”,并分享了上海援疆泽普苹果通过包装升级和规格标准化实现销售突破的典型案例。最后,他系统阐释了从无公害到有机农产品的价值提升路径,以及如何通过地理标识、故事营销和场景化路演构建农产品品牌竞争力。整场分享既有宏观市场数据支撑,又包含可落地的实操方法论,为农产品价值链升级提供了全面解决方案。

本次研讨会强化了交流环节,尤其是在提升农畜产品附加值、标准化、商品化、品牌化以及更好融入上海等方面,青海企业针对分享案例和自身业务情况与现场嘉宾进行了热烈的交流讨论。

“联盟让我们找到了共创价值的新方式”研讨会上,华润Ole'生鲜总经理李雪峰道出了许多渠道代表的共同心声。作为央企代表,华润Ole'一直致力于履行国企社会责任,但过去单打独斗时常面临资源分散、效果有限的困境。“联盟的协调机制像一座无形的桥梁,将我们的专业能力与青海的优质产品精准对接,既降低了我们的沟通成本和筛选成本,又让我们的社会价值得到最大化体现。”上海市学校后勤协会副秘书长施丽君也深有同感,“作为服务上海百万师生的大学后勤系统,我们既要确保食品安全和品质,又要践行社会责任。联盟帮我们找到了两者的最佳平衡点。”与会渠道代表一致认为,联盟通过精准对接和专业指导,最大程度降低了渠道参与消费协作的资源投入,激发了市场主体活力,使得消费协作不再是“拉郎配”,而成为双方主动寻求的共赢合作。

“沪青优品”新标准:打造青海特色农畜产品“入沪指南”

作为本次研讨会系列成果的重要呈现,联盟将正式发布《对口地区农畜优品体系标准——“沪青优品”标准》1.0版。该标准是在“沪果优品”标准基础上完成系统性升级的成果。

标准制定过程体现了严谨的专业性和广泛的代表性。今年4月30日,在青海臻品亮相上海“五五购物节”暨“国际消费季”启动仪式上,联盟首次发布了“沪青优品”(征求意见稿)。本次活动期间,联盟组织来自上海主流市场渠道的多元代表赴青海开展实地考察,考察团成员涵盖高校后勤(团餐配送)、本来生活(生鲜电商)、华润Ole'(高端精品)及大润发(大型商超)等不同领域专业单位。基于实地调研成果和专业建议,联盟计划对标准进行了系统性优化,最终形成符合上海市场实际需求的青海省绿色有机农畜产品流通辅导标准。

在标准定位方面,“沪青优品”实现了从区域试点到全省覆盖的战略升级。新标准在继承“沪果优品”成功经验的基础上,将覆盖范围从果洛州扩展至青海全省,形成具有可操作性的辅导标准体系,更全面地满足青海各地区产业主体的发展需求。该标准充分整合青海绿色有机产品资源优势,着力提升供给侧质量水平,精准对接上海中高端消费市场。

新标准具有多重战略意义:其一,延伸了工作覆盖半径,实现以市场需求引导生产;其二,为青海企业提供上海农产品流通标准的对标依据,助力筛选符合市场要求的特色产品;其三,建立沪青两地统一的标准体系,促进产销对接的稳定性,有效提升青海农产品市场竞争力。同时,该标准积极回应市场渠道需求,通过标准化建设指导产地提升产品品质,帮助各类渠道精准匹配特色产品,促进消费升级,满足上海市民对健康生活的消费需求。

下一步,联盟将持续推进全省特色农畜产品进入上海市场的商品化与品牌化辅导工作,助力青海优质农产品对接上海,乃至长三角高端消费市场。

来源:上海青